Территория и население Российской Империи в начале 19 века

В начале 19 в. территория России составляла более 18 млн. км2, а население - 40 млн. человек. Российская империяᅟсоставляла единую территорию.Основная часть населения - в центральных и западных губерниях; на территории Сибири - чуть более 3 млн. человек. А на Дальнем Востоке, освоение которогоᅟтолько начиналось, простирались безлюдные земли.

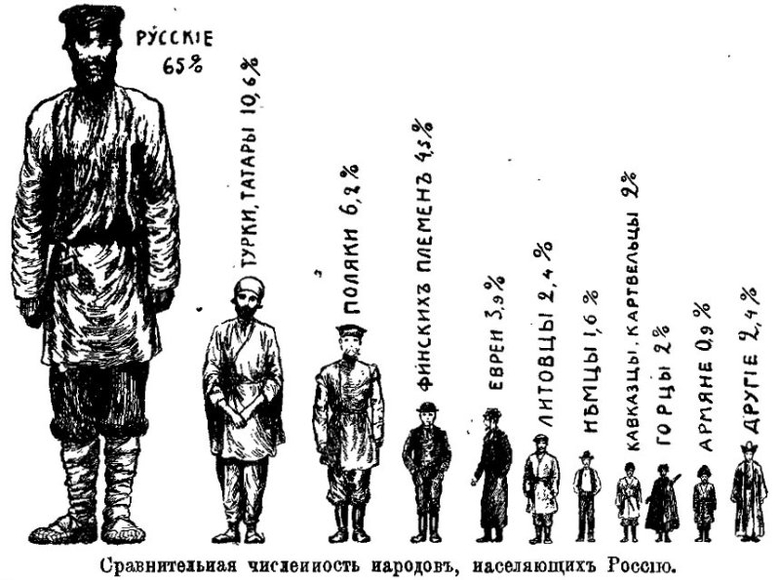

Население различалось по национальной, сословной и религиозной принадлежности.

Народы Российской империи : славянские (русские, украинцы, белорусы); тюркские (татары, башкиры, якуты); финно-угорские (мордва, коми, удмурты); тунгусские (эвены и эвенки)…

Более 85 % населения страны исповедовали православие, значительная часть народов - татары, башкиры и др. - были последователями ислама; калмыки (низовья Волги) и буряты (Забайкалье) придерживались буддизма. Множество народов Поволжья, Севера и Сибири сохраняли языческие верования.

В начале 19 в. в состав Российской империи вошли страны Закавказья (Грузия, Азербайджан, Армения), Молдавия, Финляндия.

Территория империи делилась на губернии, уезды и волости.

(В 1920-е годы губернии в России преобразованы в края и области, уезды - в районы; волости - сельские территории, самые мелкие административно-территориальные единицы, в те же годы были упразднены). Кроме губерний насчитывалось несколько генерал-губернаторств, включавших одну или несколько губерний либо областей.

Политический строй

Российская империя весь 19 век оставалась самодержавной монархией. Должны были соблюдаться следующие условия: российский император обязан был исповедовать православие и получить престол как законный наследник.В руках императора сосредотачивалась вся власть в стране. В его распоряжении находилось огромное число чиновников, которые в совокупности представляли собой огромную силу - бюрократию.

Население Российской империи делилось на сословия: неподатные (дворянство, духовенство, купечество) и податные (мещанство, крестьянство, казачество). Принадлежность к сословию передавалась по наследству.

Самое привилегированное положение в государстве занимало дворянство. Важнейшей его привилегией было право владения крепостными крестьянами.

Мелкопоместные (менее 100 душ крестьян), подавляющее большинство;

Крупнопоместные (свыше 1 тыс. душ крестьян) насчитывалось примерно 3700 семей, но им принадлежала половина всех крепостных крестьян. Среди них выделялись Шереметевы, Юсуповы, Воронцовы, Гагарины, Голицыны.

В начале 1830-х годов в России насчитывалось 127 тыс. дворянских семей (около 500 тыс. человек); из них 00 тыс. семей были владельцами крепостных.

Состав дворянства пополнялся за счет представителей других сословных групп, сумевших продвинуться по службе. Многие дворяне вели традиционный образ жизни, описанный Пушкиным в романе «Евгений Онегин». При этом довольно много молодых дворян подпало под влияние идей Просвещения, настроений Великой французской революции.

В начале 19 в. продолжало действовать основанное в 1765 г. Вольное экономическое общество. Оно объединяло крупных помещиков-практиков, естествоиспытателей, втягивало их в решение экономических проблем, объявляя конкурсные задачи (приготовление свеклы, развитие табаководства на Украине, улучшение обработки торфа и др.

Однако барская психология и возможность пользоваться дешевым крепостным трудом ограничивали проявления предпринимательства в дворянской среде.

Духовенство.

Привилегированным сословием было и духовенство.

В начале 18 в. дворянству было запрещено вступать в духовное сословие. Поэтому русское православное духовенство в социальном отношении - в подавляющем большинстве - стояло ближе к низшим слоям населения. И в 19 в. духовенство оставалось замкнутым слоем: детиᅟсвященников обучались в православных епархиальных училищах, семинариях, женились на дочерях лиц духовного звания, продолжали дело отцов - службу в церкви. Только в 1867 г. поступать в семинарии разрешили юношам из всех сословий.

Часть духовенства получала государственное жалование, но большинство священников существовало за счет приношений верующих. Образ жизни сельского священника мало чем отличался от жизни крестьянина.

Община верующих небольших территорий называлась приходом. Несколько приходов составляли епархию. Территория епархии, как правило, совпадала с губернией. Высшим органом церковного управления являлся Синод. Его члены назначались самим императором из числа архиереев (руководителей епархии), а во главе стоял светский чиновник - обер-прокурор.

Центрами религиозной жизни были монастыри. Особо чтились Троице-Сергиева, Александро-Невская лавры, Оптина пустынь (в Калужской губернии) и др. Размещено на реф.рф

Купечество.

Купечество в зависимости от размеров капитала делилось на замкнутые группы - гильдии:

Купцы 1-й гильдии имели преимущественное право вести внешнюю торговлю;

Купцы 2-й гильдии вели крупную внутреннюю торговлю;

Купцы 3-й гильдии занимались мелкой городской и уездной торговлей.

Купечество было освобождено от податей, телесных наказаний; на купцов первых двух гильдий не распространилась рекрутская повинность.

Свои капиталы купцы либо вкладывали в торговлю и производство, либо пускали на «богоугодные дела».

Среди русской буржуазии преобладали торговцы: купечество - состоятельные крестьяне, получившие специальные «билеты» на правоᅟторговли. В дальнейшем купец или разбогатевший крестьянин мог стать мануфактурщиком или фабрикантом, вкладывающим свой капитал в промышленное производство.

Ремесленники, мелкие торговцы, хозяева лавок и трактиров, наемные работники относились к непривилегированному сословию - мещанству. В 17 в. их называли посадскими людьми. Мещане платили подати, поставили рекрутов в армию и могли быть подвергнуты телесным наказаниям. Многие мещане (художники, певчие, портные, сапожники) объединялись в артели.

Крестьяне.

Самым многочисленным сословие было крестьянство, к которому относилось более 85 % населения страны.

Крестьяне:

Государственные (10 - 15 млн.) - казенные, то есть принадлежавшие казне, считавшиеся «свободными сельскими обывателями», но выполнявшие натуральные повинности в пользу государства;

Помещичьи (20 млн.) - владельческие, крепостные;

Удельные (0,5 млн.) - принадлежавшие царской семье (платившие оброк и государственные повинности).

Но к какой бы категории ни относились крестьяне, их труд был тяжел, особенно летом, во время полевых работ.

Половину всех крестьян составляли помещичьи (крепостные) крестьяне. Помещик мог их продавать, дарить, передавать по наследству, возлагать на них повинности по собственному усмотрению, распоряжаться имуществом крестьян, регулировать браки, наказывать, ссылать в Сибирь или сдавать вне очереди в рекруты.

Больше всего крепостных насчитывалось в центральных губерниях страны. Совсем не было крепостных в Архангельской губернии, в Сибири из число едва превышало 4 тыс. человек.

Большинство помещичьих крестьян центрально-промышленных губерний платили оброк. А в земледельческих районах - черноземных и поволжских губерниях, в Литве, Белоруссии и на Украине - почти все помещичьи крестьяне отрабатывали барщину.

В поисках заработка многие крестьяне уходили из деревни: одни занимались промыслами, другие шли на мануфактуры.

Шел процесс расслоения крестьянства. Постепенно выделялись самостоятельные крестьяне: ростовщики, скупщики, торговцы, предприниматели. Численность этой деревенской верхушки была еще незначительна, но ее роль - велика; деревенский ростовщик-богатей нередко держал у себя в кабале целую округу. В казенной деревне расслоение проявлялось сильнее, чем в помещичьей, а в помещичьей - сильнее среди оброчного крестьянства и слабее среди барщинного.

В конце 18 - в начале 19 в. в среде крепостных крестьян-кустарей выделились предприниматели, впоследствии ставшие родоначальниками династий известных фабрикантов: Морозовых, Гучковых, Гарелиных, Рябушинских.

Крестьянская община.

В 19 в., прежде всего в европейской части России, сохранялась крестьянская община.

Община (мир) как бы арендовала у собственника (помещика, казны, удельного ведомства) землю, а крестьяне-общинники пользовались ею. Полевые участки крестьяне получали равные (по числу едоков каждого двора), при этом на женщин земельную долю не давали. Для того чтобы соблюстиᅟравенство, поводились периодические переделы земли (Например, в Московской губернии переделы совершались 1 - 2 раза в 20 лет).

Основным документом, исходившим из общины, был «приговор» - решение крестьянского схода. Сход, на который собирались мужчины-общинники, решал вопросы землепользования, выбора старосты, назначения опекуна сиротам и др. Соседи помогали друг другу и трудом, и деньгами. Крепостные крестьяне зависели и от барина, и от барщины. Они были «связаны по рукам и ногам».

Казачество.

Особой сословной группой являлось казачество, которое не только несло военную службу, но и занимались земледелием.

Уже в 18 в. правительство полностью подчинило казачью вольницу. Казаки были зачислены в отдельное военное сословие, к которому приписывались лица из других сословий, чаще всего - государственные крестьяне. Власти формировали новые казачьи войска для охраны границ. К концу 19 в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Терское, Уральское, Оренбургское, кубанское, Сибирское, Астраханское, Забайкальское, Амурское, Семиреченское и Уссурийское.

За счет доходов со своего хозяйства казак должен был полностью «собираться» на военную службу. Он являлся на службу со своей лошадью, обмундированием и холодным оружием. Во главе войска стоялᅟнаказной (назначенный) атаман. Каждая станица (селение) на сходе избирала станичного атамана. Атаманом всех казачьих войск считался наследник престола.

Социально-экономическое развитие страны.

К концу 18 в. в России складывается внутренний рынок; все активнее становится внешняя торговля. Крепостное хозяйство, втягиваясь в рыночные отношения, видоизменяется. Доᅟтех пор пока оно носило натуральный характер, потребности помещиков были ограничены тем, что производилось на их полях, огородах, скотных дворах и т.п. Эксплуатация крестьян имела четко обозначенные пределы. Когда же появилась реальная возможность превратить производимую продукцию в товар и получить деньги, потребности поместного дворянства начинают неудержимо расти. Помещики перестраивают свое хозяйствоᅟтак, чтобы максимально повысить его продуктивность традиционными, крепостническими методами.В черноземных районах, дававших прекрасные урожаи, усиление эксплуатации выразилось в расширении барской запашки за счет крестьянских наделов и увеличении барщины. Но это в корне подрывало крестьянское хозяйство. Ведь крестьянин обрабатывал помещичью землю, используя свой инвентарь и свою скотину, да и сам он представлял ценность как работник постольку, поскольку был сыт, силен, здоров. Упадок его хозяйства бил и по хозяйству помещичьему. В результате после заметного подъема на рубеже 18 — 19 вв. помещичье хозяйство постепенно попадает в полосу безысходного застоя. В нечерноземном регионе продукция поместий приносила все меньшую прибыль. Поэтому помещики склонны были сворачивать свое хозяйство. Усиление же эксплуатации крестьян выражалось здесь в постоянном повышении денежного оброка. Причем нередко это оброкᅟустанавливался выше реальной доходности земли, отведенной крестьянину в пользование: помещик рассчитывалᅟна заработки своих крепостных за счет промыслов, отходничества — работы на фабриках, мануфактурах, в различных сферах городского хозяйства. Расчеты эти были вполне оправданы: в этом регионе в первой половине 19 в. растут города, складывается фабричное производство новогоᅟтипа, которое широко применяет вольнонаемную рабочую силу. Но попытки крепостников использовать эти условия для того, чтобы повысить доходность хозяйства, приводили к его саморазрушению: увеличивая денежный оброк, помещики неизбежно отрыва ли крестьян от земли, превращая их отчасти в ремесленников, отчасти вольнонаемных рабочих.

В еще более трудном положении оказалось промышленное производство России. В это время определяющую роль играла унаследованная от 18 в. промышленность старого, крепостногоᅟтипа. При этом у нее не было стимулов для технического прогресса: количество и качество продукции регламентировались сверху; установленному объему производства строго соответствовало число приписанных крестьян. Крепостная промышленность была обречена на застой.

В то же время в России появляются предприятия иногоᅟтипа: не связанные с государством, они работают на рынок, используют вольнонаемный труд. Подобные предприятия возникают, прежде всего, в легкой промышленности, продукция которой уже имеет массового покупателя. Их владельцами становятся разбогатевшие крестьяне-промысловики; а работают здесь крестьяне-отходники. За этим производством было будущее, но господство крепостной системы стеснило его. Владельцы промышленных предприятий обычно сами находились в крепостной зависимости и вынуждены были значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-помещикам; рабочие юридически и по сутиᅟсвоей оставались крестьянами, стремившимися, заработав на оброк, вернуться в деревню. Рост производства затруднялся и относительно узким рынком сбыта, расширение которого, в свою очередь, было ограничено крепостным строем. Т.о., в первой половине 19 в. традиционная система экономики явноᅟтормозила развитие производства и препятствовала становлению в ней новых отношений. Крепостное право превращалось в препятствие на пути нормального развития страны.

Оглавление книги открыть закрыть

1. Российская империя к началу 19 века, территория, население, социально-экономическое развитие страны.

2. Разложение и кризис феодально-крепостной системы в России в первой половине 19 века.

3. Промышленный переворот в России

4. Павел I: основный направления и итоги внутренней и внешней политики.

5. Дворцовый переворот 11 марта 1801 года и его особенности.

6. Либеральный период царствование Александра I

7. Проект государственных преобразований М.М. Сперанского.

8. Внутренняя политика России 1801-1825 годах.

9. Движение декабристов

10. Общественно-политическая мысль России во второй четверти 19 века: консервативное и либеральное направления.

11. Революционная общественная мысль «Николаевской» России. Славянофилы и западники

12. Общественно-политическая жизнь России во второй четверти 19 века в оценках отечественной и зарубежной историографии.

13. Основные направления и результаты внешней политики России в первой четверти 19 века.

14. Отечественная война 1812 года: причина, ход, итоги, историография.

15. Кавказская проблема в Российской политике 19 века.

16. Крымская война 1853-1856 гг.

17. «Николаевская Россия»: особенности внутриполитического развития.

18. Внешняя политика Николая I: восточное и европейское направление.

19. Крестьянский вопрос в России первой половине 19 века.

20. Отмена крепостного права в России

20.1 Итоги и последствия отмены крепостного права

21. Реформы земского и городского самоуправления в России и их итоги

22. Судебная реформа: подготовка, идеи, итоги.

23. Военные реформы 70-ых годов 19 века в России.

24. Крестьянская реформа 1861 года в отечественной и зарубежной историографии.

25. Социально - экономическое развитие России империи в пореформенной период.

26. Общественно-политическое движение в пореформенный период.

27. Внутренняя политика Российской империи в 1881-1894 гг. Александр III и его оценки в историографии.

28. Внешняя политика Российской империи во второй половине 19 века. Русско-турецкая война 1877-1878 года.

29. Внешняя политика Российской империи во второй половине 19 века. Среднеазиатский и Дальневосточный регионы.

1) Украины 3) Хивинского ханства

2) Финляндии 4) Бессарабии

38. Какое событие произошло позже всех остальных?

1) строительство Зимнего дворца в Санкт-Петербурге

2) Строительство царского дворца в селе Коломенском под Москвой3) возведение храма Христа Спасителя в Москве

4) возведение храма Святой Софии в Киеве

39. Когда была проведена городская контрреформа, повысившая имущественный ценз для участия в выборах?

1)в 1882 г. 3)в 1892 г.

2) в 1889 г. 4) в 1896 г.

Деятельность тайных организаций декабристов относится к

1) 1801-1811 гг.

2) 1816-1826 гг.

3) 1827-1828 гг.

4) 1829-1830 гг.

41. Выступления декабристов - участников Северного общества и Южного общества начались в

1)1816 г. 2) 1825 г. 3)1881 г. 4) 1895 г.

Николай I царствовал

1) 1825-1855 гг.

2) 1848-1883 гг.

3) 1853-1874 гг.

4) 1881-1894 гг.

А 18, А 26: XX (1900-1940), (1945-1991)

1900-1940

Первая Конституция СССР была принята

В 1924 г.

2. Переход от «военного коммунизма» к нэпу произошел в:

К 1919-1920-м гг. относится

1) создание Союза советских писателей

2) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» за публикацию А. Ахматовой и М. Зощенко

3) создание рабочих факультетов (рабфаков) при институтах и университетах

4) разгром генетики как «буржуазной науки»

Временное правительство было создано

В марте 1917 г.

5. Термин «большевик» появился в общественном движении России

1) в 1898 г.

2) в 1905 г.

3) в 1903 г.

Героическое сражение двух российских кораблей в порту Чемульпо состоялось

3) в 1904 г.

7. Новый избирательный закон, увеличивший представительство дворян в Думе, был принят

8. В конце мая 1918 г. произошел

1) мятеж левых эсеров в Москве

Мятеж Чехословацкого корпуса

3) мятеж юнкеров в Москве

4) мятеж Керенского - Краснова

9. Денежная реформа, в результате которой появился «золотой червонец», была проведена

В 1922 г.

10. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был опубликован

Октября 1905 г.

Учредительное собрание в России начало свою работу

В январе 1918 г.

Первая мировая война закончилась

В 1918 г.

Красный террор был объявлен советским правительством

3) в 1918 г .

14. В какие годы были изданы важнейшие документы Столыпинской аграрной реформы?

1) 1894 г. и 1901 г.

Г. и 1910 г.

3) 1904 г. и 1905 г.

4) 1914 г. и 1917 г.

15. Первая Государственная дума в России в XX веке была создана в:

1) годы экономического кризиса в 1900-1903 гг.

Ходе революции 1905-1907 гг.

3) годы Первой мировой войны

4) в начале 1920-х гг.

16. Какое из названных событий произошло раньше всех других?

1) начало первой российской революции

2) вступление России в Первую Мировую войну

Начало Русско-японской войны

17. Какое из перечисленных событий произошло позже всех других?

1) окончание Русско-японской войны

В 1720-х гг. продолжилось разграничение российских и китайских владений по Буринскому и Кяхтинскому договорам 1727 г. В областях, прилегающих к , в результате Персидского похода Петра I (1722-1723) граница российских владений временно охватила даже все западные и прикаспийские территории Персии. В 1732 и 1735 гг. в связи с обострением русско-турецких отношений русское правительство, заинтересованное в союзе с Персией, постепенно возвратило ей прикаспийские земли.

В 1731 г. российское подданство добровольно приняли кочевые киргиз-кайсаки () Младшего Жуза, а в том же 1731 и в 1740 гг. — Среднего Жуза. В результате в состав империи вошли территории всего восточного Прикаспия, Приаралья, Приишимья и Прииртышья. В 1734 г. снова была принята в российское подданство Запорожская Сечь.

В 1783 г. был заключен Георгиевский договор с царством Картли-Кахети (Восточной ) о добровольном признании протектората России над ним.

На западе страны главные территориальные приобретения были связаны с тремя разделами (1772, 1793, 1795). Вмешательство Пруссии и Австрии во внутренние дела Польши привело в 1772 г. к ее разделу, в котором вынуждена была принять участие и Россия, выступившая на защиту интересов православного населения Западной Украины и . К России отошли часть Восточной Белоруссии (по линии Днепр — ) и часть Лифляндии. В 1792 г. русские войска вновь вступили на территорию Речи Посполитой по призыву Тарговицкой конфедерации. В результате произведенного в 1793 г. второго раздела Польши к России отошли Правобережная Украина и часть Белоруссии (с Минском). Третий раздел Речи Посполитой (1795) привел к ликвидации самостоятельности польского государства. К России отошли Курляндия, Литва, часть Западной Белоруссии и Волынь.

На юго-востоке Западной Сибири в XVIII в. шло постепенное продвижение к югу: к верховьям Иртыша и Оби с притоками (Алтай и Кузнецкая котловина). По российские владения охватили и верхнее течение Енисея, исключая сами истоки. Далее на восток пределы России в XVIII в. определялись границей с Китайской империей.

В середине и второй половине столетия владения России, по праву первооткрытия, охватили южную Аляску, открытую в 1741 г. экспедицией В. И. Беринга и А. И. Чирикова, и Алеутские острова, присоединенные в 1786 г.

Таким образом, в течение XVIII века территория России увеличилась до 17 млн. км2, а население от 15,5 млн. чел. в 1719 г. до 37 млн. человек в 1795 г.

Все эти изменения территории, а также развитие государственного устройства Российской империи сопровождались (а в ряде случаев предварялись) интенсивными исследованиями — прежде и более всего топографическими и общегеографическими.

В XIX в., также как и в предыдущем столетии, государственная территория нашего отечества продолжала изменяться, в основном, в сторону расширения. Особенно сильно увеличилась территория страны в первые пятнадцать лет XIX в. в результате войн с Турцией (1806-1812), (1804-1813), Швецией (1808-1809), Францией (1805-1815).

Начало столетия знаменательно расширением владений Российской империи . В 1801 г. добровольно присоединилось к России Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия), до этого с 1783 г. находившееся под протекторатом России.

Объединение Восточной Грузии с Россией способствовало последовавшему за этим добровольному вхождению в Россию западногрузинских княжеств: Мегрелии (1803), Имеретии и Гурии (1804). В 1810 г. к России добровольно присоединились Абхазия и Ингушетия. Однако приморские крепости Абхазии и Грузии (Сухум, Анаклия, Редут-Кале, Поти) удерживались Турцией.

Бухарестским мирным договором с Турцией в 1812 г. была завершена русско-турецкая война. Россия удержала в своих руках все области до р. Арпачай, Аджарских гор и . Лишь Анапа была возвращена Турции. По другую сторону Черного получила Бессарабию с городами Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил. Граница Российской империи была установлена по Пруту до , а затем по Килийскому руслу Дуная до Черного моря.

В результате войны с Ираном к России присоединились североазербайджанские ханства: Гянджинское (1804), Карабахское, Ширванское, Шекинское (1805), Кубинское, Бакинское, Дербентское (1806), Талышское (1813), а в 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор, по которому Иран признал присоединение к России Северного Азербайджана, Дагестана, Восточной Грузии, Имеретии, Гурии, Мегрелии и Абхазии.

Русско-шведская война 1808-1809 гг. завершилась присоединением к России Финляндии, о чем было объявлено манифестом Александра I в 1808 г. и утверждено Фридрихсгамским мирным договором 1809 г. К России отошла территория Финляндии до р. Кеми, включая Аландские острова, финскую и часть провинции Вестерботтен до р. Торнео. Далее граница устанавливалась по рекам Торнео и Мунио, потом на север по линии Муниониски-Энонтеки-Кильписярви до границы с . В этих границах территория Финляндии, получившей статус автономного Великого княжества Финляндского, сохранилась до 1917 г.

По Тильзитскому мирному договору с Францией в 1807 г. Россия получила Белостокский округ. Шенбруннский мирный договор 1809 г. между Австрией и Францией привел к передаче Австрией России Тарнопольской области. И, наконец, Венский конгресс 1814-1815 гг., завершивший войны коалиции европейских держав с наполеоновской Францией закрепил разделение между Россией, Пруссией и Австрией Великого герцогства Варшавского, большая часть которого, получившая статус Царства Польского, вошла в состав России. При этом Тарнопольская область была возвращена Австрии.

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

К концу XIX века территория Российской империи - 22,4 млн км 2 . Согласно переписи 1897 года, население составляло 128,2 млн человек, в том числе население Европейской России - 93,4 млн человек; Царства Польского - 9,5 млн, - 2,6 млн, Кавказского края - 9,3 млн, Сибири - 5,8 млн, Средней Азии - 7,7 млн человек. Проживало свыше 100 народов; 57 % населения составляли нерусские народы. Территория Российской империи в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад - 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ - 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских - около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом - полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном - «Боже, царя храни». Государственный язык - русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии - на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы - градоначальства.

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

|

Территория |

Дата (год) присоединения к Российской империи |

Факты |

|

Западная Армения (Малая Азия) |

Территорию уступили в 1917-1918 годах |

|

|

Восточная Галиция, Буковина (Восточная Европа) |

В 1915 году уступлена, в 1916-м частично отвоевана, в 1917 году потеряна |

|

|

Урянхайский край (Южная Сибирь) |

В настоящий момент в составе Республики Тывы |

|

|

Земля Франца-Иосифа, Земля Императора Николая II, Новосибирские острова (Арктика) |

Архипелаги Северного Ледовитого океана, закреплены как территория России нотой МИД |

|

|

Северный Иран (Средний Восток) |

Потерян в результате революционных событий и Гражданской войны в России. В настоящее время принадлежит государству Иран |

|

|

Концессия в Тяньцзине |

Потеряна в 1920 году. В настоящее время город центрального подчинения КНР |

|

|

Квантунский полуостров (Дальний Восток) |

Потерян в результате поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов. В настоящее время провинция Ляонин, КНР |

|

|

Бадахшан (Средняя Азия) |

В настоящее время Горно-Бадахшанская АО Таджикистана |

|

|

Концессия в Ханькоу (Ухань, Восточная Азия) |

В настоящее время провинция Хубэй, КНР |

|

|

Закаспийская область (Средняя Азия) |

В настоящее время принадлежит Туркмении |

|

|

Аджарский и Карсско-Чилдырский санджаки (Закавказье) |

В 1921 году уступлены Турции. В настоящее время Аджарская АО Грузии; илы Карс и Ардахан в Турции |

|

|

Баязетский (Догубаязитский) санджак (Закавказье) |

В том же, 1878, году уступлен Турции по итогам Берлинского конгресса |

|

|

Княжество Болгария, Восточная Румелия, Адрианопольский санджак (Балканы) |

Упразднены по итогам Берлинского конгресса в 1879 году. В настоящее время Болгария, Мраморноморский регион Турции |

|

|

Кокандское ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Киргизия, Таджикистан |

|

|

Хивинское (Хорезмское) ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Туркмения |

|

|

включая Аландские острова |

В настоящее время Финляндия, Республика Карелия, Мурманская, Ленинградская области |

|

|

Тарнопольский округ Австрии (Восточная Европа) |

В настоящее время Тернопольская область Украины |

|

|

Белостокский округ Пруссии (Восточная Европа) |

В настоящее время Подляское воеводство Польши |

|

|

Гянджинское (1804), Карабахское (1805), Шекинское (1805), Ширванское (1805), Бакинское (1806), Кубинское (1806), Дербентское (1806), северная часть Талышского (1809) ханства (Закавказье) |

Вассальные ханства Персии, захват и добровольные вхождения. Закреплены в 1813 году договором с Персией по итогам войны. Ограниченные автономии до 1840-х годов. В настоящее время Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика |

|

|

Имеретинское царство (1810), Мегрельское (1803) и Гурийское (1804) княжества (Закавказье) |

Царство и княжества Западной Грузии (с 1774 года независимые от Турции). Протектораты и добровольные вхождения. Закреплены в 1812 году договором с Турцией и в 1813 году договором с Персией. Самоуправление до конца 1860-х годов. В настоящее время Грузия, края Самегрело-Верхняя Сванетия, Гурия, Имеретия, Самцхе-Джавахетия |

|

|

Минское, Киевское, Брацлавское, восточные части Виленского, Новогрудского, Берестейского, Волынского и Подольского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Минская, Гомельская области Белоруссии; Ровенская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская области Украины |

|

|

Крым, Едисан, Джамбайлук, Едишкуль, Малая Ногайская Орда (Кубань, Тамань) (Северное Причерноморье) |

Ханство (с 1772 года независимое от Турции) и кочевые ногайские племенные союзы. Аннексия, закреплена в 1792 году по договору в результате войны. В настоящее время Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь; Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины |

|

|

Курильские острова (Дальний Восток) |

Племенные союзы айнов, приведение в российское подданство, окончательно к 1782 году. По договору 1855 года Южные Курилы в Японии, по договору 1875 года - все острова. В настоящее время Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский городские округа Сахалинской области |

|

|

Чукотка (Дальний Восток) |

В настоящее время Чукотский автономный округ |

|

|

Тарковское шамхальство (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Дагестан |

|

|

Осетия (Кавказ) |

В настоящее время Республика Северная Осетия - Алания, Республика Южная Осетия |

|

|

Большая и Малая Кабарда |

Княжества. В 1552-1570 годах военный союз с Русским государством, в дальнейшем вассалы Турции. В 1739-1774 годах по договору - буферное княжество. С 1774 года в российском подданстве. В настоящее время Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика |

|

|

Инфлянтское, Мстиславское, большие части Полоцкого, Витебского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Могилёвская, Гомельская области Белоруссии, Даугавпилсский край Латвии, Псковская, Смоленская области России |

|

|

Керчь, Еникале, Кинбурн (Северное Причерноморье) |

Крепости, от Крымского ханства по договору. Признаны Турцией в 1774 году по договору в результате войны. Крымское ханство получило независимость от Османской империи под покровительством России. В настоящее время городской округ Керчь Республики Крым России, Очаковский район Hиколаевской области Украины |

|

|

Ингушетия (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Ингушетия |

|

|

Алтай (Южная Сибирь) |

В настоящее время Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Томская области России, Восточно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

Кюменигордский и Нейшлотский лен - Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам (Прибалтика) |

Лен, от Швеции по договору в результате войны. С 1809 года в российском Великом княжестве Финляндском. В настоящее время Ленинградская область России, Финляндия (область Южная Карелия) |

|

|

Младший жуз (Средняя Азия) |

В настоящее время Западно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

(Киргизская землица и др.) (Южная Сибирь) |

В настоящее время Республика Хакасия |

|

|

Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова (Арктика, Дальний Восток) |

В настоящее время Архангельская область, Камчатский, Красноярский край |

Тема № 12

Россия в эпоху реформ Александра II

Часть 1(а)

В какой период правил император Александр II?

1) 1845-1885 гг. 3) 1855-1885 гг.

2) 1855-1881 гг. 4) 1857-1881 гг.

Когда произошла отмена крепостного права?

В каком году была проведена городская реформа?

1)в 1860 г. 2) в 1865 г. 3) в 1870 г. 4) в 1875 г.

В каком году началось восстание в Польше?

1) в 1860 г. 2) в 1861г. 3) в 1862 г. 4) в 1863 г.

Укажите даты, относящиеся к войнам России с Османской империей?

1) 1812 г., 1853 г., 1878 г. 3) 1813-1814 гг., 1848-1849 гг., 1826-1828 гг.

2) 1721 г., 1809 г., 1873 г. 4) 1803 г., 1837-1841 гг., 1861 гг.

6. Укажите даты, связанные с общественным движением:

1) 1825 г., 1874 г., 1881 г. 3) 1861 г., 1864 г., 1870 г.

2) 1801 г., 1812 г., 1835 г. 4) 1814 г., 1828 г., 1859 г.

Какое событие произошло в 1879 г.?

1) был учрежден Государственный банк

2) началось «хождение в народ»

3) прекратила деятельность организация «Земля и воля»

4) был образован «Южнороссийский союз рабочих»

8. Назовите даты окончательного присоединения территорий Средней Азии к России:

1) 1865-1885гг. 3) 1875-1890гг.

2) 1861-1871 гг. 4) 1845-1865гг.

9. Прочтите отрывок из международного договора, подписанного представителем Александра II и назовите год его подписания:

«Ст.1. Его величество император всероссийский сим обязуется уступить Соединенным Штатам... всю территорию с верховным на оную правом, а также прилегающие к ней острова <...>

Ст.6. На основании вышеустановленной уступки, Соединенные Штаты обязываются заплатить... дипломатическому представителю или иному его величеством императором всероссийским надлежаще уполномоченному лицу семь миллионов двести тысяч долларов золотою монетою...»

1) 1878 г. 2) 1867 г. 3) 1855 г. 4) 1849 г.

Кто руководил проведением военной реформы?

1) Я.И. Ростовцев 2) Д.А. Милютин 3) В.А. Черкасский 4) Ф.Н. Плевако

Кто был главнокомандующим Кавказской армией на последнем этапе Кавказской войны?

1) П.С. Нахимов 2) П.И. Багратион 3) П.А. Румянцев 4) А.И. Барятинский

Кто не относился к теоретикам народничества?

1) М.Н. Катков 2) П.Н. Ткачев 3) П.Л. Лавров 4) М.А. Бакунин

О ком идет речь в тексте?

«Он считал, что революционер имеет право для своих целей наплевать на все нравственные принципы, имеет право всех обманывать, убивать и обворовывать, что ему не заказаны никакие пути, лишь бы они вели к его цели; при этом он считал выгодным и желательным в интересах прочности своей организации обеспечить себе возможность во всякое время компрометировать близких, окружающих его лиц».

1) о Н.Г. Чернышевском 3) о С.Г. Нечаеве

2) о А.И. Герцене 4) о А.И. Желябове

Как назывались учреждения, готовившие крестьянскую реформу?

1) уложенные комиссии 3) секретные комитеты

2) редакционные комиссии 4) комиссии по крепостному праву

Как назывались члены земских собраний?

1) гласные 2) депутаты 3) старосты 4) заседатели

Какой термин не имеет отношения к судебной реформе?

1) мировые суды 3) присяжный заседатель

2) адвокаты 4) земские суды

Какой тип учебного заведения стал основным на ступени среднего образования?

1) лицей 2) гимназия 3) колледж 4) народная школа

Как называлась организация, члены которой убили императора Александра II?

1) «Народная воля» 3) «Земля и Воля»

2) «Черный передел» 4) «Союз народников»

О какой реформе идет речь в тексте?

«Председательство в уездном собрании было передано уездному предводителю дворянства, в губернском - губернскому, «если государю не угодно будет назначить для председательствования в оном особое лицо». Зато председателей уездной и губернской управ предоставлено было выбирать самим собраниям».

1) о крестьянской 3) о военной

2) о земской 4) о реформе просвещения

Что было нехарактерно для развития промышленности в пореформенный период?

1) интенсивное железнодорожное строительство

2) рост городского населения

3) вывоз русских капиталов в Западную Европу

4) завершение промышленного переворота

Что характеризует политику России в Средней Азии?

1) русско-английский вооруженный конфликт в Туркмении

2) вывод русских войск с территории Бухарского эмирата

3) подчинение России Хивинского ханства

4) постройка железной дороги Москва-Ташкент

Что не относится к результатам военной реформы?

1) введение всеобщей воинской повинности 3) перевооружение армии

2) сокращение срока службы 4) введение в армии должности комиссаров

М.Д. Скобелев, И.В. Гурко были известными военачальниками во время

1) Отечественной войны 1812 г. 3) Крымской войны 1853-1856 гг.

2) русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 4) русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Во второй половине XIX в. в состав Российской империи вошли территории

1) Царства Польского и Финляндии 3) Грузии и Абхазии

2) Бессарабии и Восточной Армении 4) Хивинского и Кокандского ханств