Клеточная стенка является производным протопласта, т.е. образуется в процессе его жизнедеятельности (рис. 61). Она придает клетке определенную форму, защищает протопласт и, противостоя внутриклеточному давлению, предотвращает разрыв клетки. Выполняя функции внутреннего скелета растения, стенки клеток придают его органам необходимую механическую прочность.

Клеточные стенки хорошо пропускают солнечный свет, по ним легко перемещаются вода и растворенные в ней минеральные вещества. Между стенками соседних клеток находится срединная пластинка - пектиновая прослойка, которая, являясь, по сути, межклеточным веществом, скрепляет между собой стенки соседних клеток. В тех местах, где клеточные стенки соседних клеток не смыкаются, образуются заполненные водой межклетники. Процесс разрушения межклеточного вещества, в результате которого стенки соседних клеток разъединяются, называется мацерацией. Естественную мацерацию можно наблюдать

Рис. 61.

А - схема строения клеточной стенки; Б - схема участия аппарата Гольджи в построении клеточной стенки; В - детальная структура клеточной стенки: 1 - срединная пластинка; 2 - пора; 3 - вторичная стенка;

- 4 - первичная стенка; 5 - диктиосома; 6 - пузырьки Гольджи;

- 7- плазмалемма; 8- клеточная стенка; 9- макрофибрилла;

- 10- микрофибрилла; 11 - мицелла; 12 - молекула целлюлозы;

- 13 - строение фрагмента молекулы целлюлозы

в перезревших плодах яблони, рябины, дыни и др. Искусственную мацерацию проводят, например, при вымачивании стеблей льна для отделения из них лубяных волокон; происходит она и при термической обработке плодов.

В состав клеточной стенки входят полисахариды: пектины, геми- целлюлоза и целлюлоза. Очень длинные молекулы целлюлозы упорядоченно располагаются параллельно друг другу (по 40-60), образуя мицеллы. Мицеллы собраны в пучки - микрофибриллы, представляющие собой основную структурную единицу целлюлозы. Микрофибриллы в свою очередь объединены в макрофибриллы - очень тонкие волокна неопределенной длины. Макрофибриллы целлюлозы погружены в сильнообводненный матрикс, состоящий из пектинов, гемицеллюлоз и некоторых других веществ. Прочность клеточной стенке придают эластичные микрофибриллы целлюлозы, которые по прочности на разрыв близки к стали. Прочность и эластичность клеточной стенки лежат в основе ее способности обратимо растягиваться. Благодаря пектинам и гемицеллюлозе клеточная стенка высокопроницаема для воды - вода и растворенные в ней вещества легко передвигаются по ней от клетки к клетке.

Клеточная стенка прилегает снаружи к плазмалемме, которая активно участвует в ее росте. Молекулы пектинов, гемицеллюлозы, целлюлозы и других веществ синтезируются и накапливаются в цистернах диктиосом аппарата Гольджи. Пузырьки Гольджи доставляют их к периферии протопласта - к плазмалемме. В месте контакта пузырька и плазмалеммы последняя растворяется, и содержимое пузырька, оказываясь снаружи плазмалеммы, идет на строительство клеточной стенки. Мембрана пузырька не только восстанавливает целостность плазмалеммы, но и обеспечивает ее поверхностный рост. Рост клеточной стенки осуществляется за счет ферментативной деятельности плазмалеммы.

Стенки делящихся и растущих клеток называют первичными. Они содержат много воды (60-90%), в их сухом веществе преобладают пектины и гемицеллюлоза - целлюлозы в нем не более 30%. При делении клетки в телофазе митоза происходит разделение материнской клетки на две дочерние в результате формирования в ее экваториальной плоскости перегородки - срединной пластинки. С двух сторон от срединной пластинки каждая из двух дочерних клеток начинает создавать свою первичную клеточную стенку. Рост срединной пластинки и первичных стенок двух дочерних клеток идет в центробежном направлении - от центра материнской клетки к ее периферии. Срединная пластинка очень тонкая и состоит из пектина.

Образовавшаяся в результате деления новая клетка начинает расти, при этом объем ее может увеличиваться в 100 и более раз. Рост клетки идет в основном путем растяжения за счет поглощения воды и увеличения объема вакуолей. Возникающее внутреннее давление растягивает первичную стенку, в которую легко внедряются мицеллы целлюлозы, пектины и гемицеллюлоза. Способ роста клеточной стенки путем внедрения строительного материала между имеющимися структурами называется интуссусцепцией.

В первичной клеточной стенке изначально имеются более тонкие участки, где фибриллы целлюлозы располагаются более рыхло, - первичные поровые поля. Первичные поровые поля стенок двух соседних клеток обычно совпадают. Здесь из одной клетки в другую проходят канальцы эндоплазматического ретикулума - плазмодесмы. Пути, которыми плазмодесмы проходят из одной клетки в другую, называют плазмодесменными канальцами. Через эти канальцы соединяются между собой и гиалоплазмы соседних клеток. По плазмодесмам осуществляется межклеточный транспорт веществ (гормонов, аминокислот, АТФ, сахаров и др.). Объединенные в единое целое при помощи плазмо- десм протопласты клеток организма называют симпластом. Транспорт веществ по плазмодесмам называют симпластическим. (Совокупность клеточных стенок, срединной пластинки и межклетников называют апопластом, по ним идет апопластический транспорт веществ.)

После завершения роста клетки ее стенка может оставаться тонкой первичной (у клеток образовательных тканей) или начинать расти в толщину (у клеток постоянных тканей). Рост клеточной стенки в толщину называется вторичным утолщением. В результате его на внутреннюю поверхность первичной стенки откладывается вторичная стенка , которая растет путем аппозиции - наложения мицелл целлюлозы на уже имевшуюся стенку. При этом наиболее молодые слои вторичной клеточной стенки располагаются рядом с плазмалеммой. Вторичная клеточная стенка выполняет в основном опорные, механические функции. В ее составе значительно меньше воды, чем в первичной, а в сухом веществе преобладает целлюлоза (до 50%). Например, во вторичных стенках одноклеточных волосков хлопчатника и лубяных волокон льна содержание целлюлозы может достигать 95%.

Вторичное утолщение клеточной стенки происходит неравномерно. Участки вторичной клеточной стенки в местах расположения первичных поровых полей обычно остаются неутолщенными. Такие неутолщенные места клеточной стенки называют порами. Поры в стенках двух соседних клеток, как правило, совпадают, формируя пару пор. Поро- вый канал, образованный парой пор, перегорожен замыкающей пленкой поры - перегородкой, состоящей из срединной пластинки и двух первичных стенок соседних клеток. Замыкающая пленка поры пронизана многочисленными плазмодесменными канальцами, через которые проходят плазмодесмы.

Различают поры простые и окаймленные (рис. 62). У простых пор диаметр их участка порового канала одинаков по всей длине, т.е. он цилиндрический по форме. Простые поры типичны для паренхимных клеток. Окаймленные поры характерны для стенок клеток, проводящих воду с растворенными минеральными веществами, - трахеид и члеников сосудов. У таких пор их участок порового канала имеет форму воронки, которая широкой стороной прилегает к замыкающей пленке поры.

В клетках проводящих тканей хвойных замыкающая пленка поры проницаема для воды только по краям, так как ее центральная дисковидно утолщенная и одревесневающая часть - торус - воду не пропускает. Торус играет роль клапана. Если давление воды в соседних клетках неодинаково, замыкающая пленка отклоняется и торус перекрывает движение воды по поровому каналу.

Рис. 62.

А - простые; Б - окаймленные; В - полуокаймленные:

1 - замыкающая пленка; 2 - поровый канал; 3 - торус

В стенках проводящих воду клеток кроме пор могут образовываться перфорации - сквозные отверстия (членики сосудов, водозапасающие клетки мха сфагнума).

Видоизменения клеточной стенки. В зависимости от выполняемых клеткой функций ее стенка может видоизменяться благодаря отложению в ней каких-либо веществ. Обычные ее видоизменения: одревеснение, опробковение, кутинизация, минерализация и ослизнение.

Одревеснение клеточной стенки , или лигнификация, происходит в результате отложения в межмицеллярные промежутки лигнина - вещества ароматической природы со сложным химическим строением. Прочность и твердость стенки при этом возрастают, но эластичность ее уменьшается. Одревесневшие стенки способны пропускать воду и воздух. При одревесневшей клеточной стенке протопласт клетки может оставаться живым, но обычно отмирает. У некоторых древесных растений в древесине накапливается до 30% лигнина. Лигнин может накапливаться и в стенках клеток стареющих побегов трав, что значительно снижает их кормовую ценность и определяет сроки заготовки сена. В процессе получения из древесины целлюлозной массы, необходимой для производства бумаги, проводят искусственное раздревеснение. Естественное раздревеснение клеточной стенки возможно, но встречается редко.

Опробковение, или суберинизация , - отложение в клеточную стенку стойкого жироподобного аморфного вещества суберина (гидрофобного полимера). Опробковевшие стенки клетки непроницаемы для газов и воды, что вызывает гибель протопласта. Клетки с опробковев- шими стенками надежно защищают растения от потери воды, экстремальных температур, патогенных бактерий и грибов.

Кутинизация - отложение в стенках клеток кутина (вещества, близкого по химическому составу к суберину). Кутин обычно откладывается в поверхностных слоях наружных стенок клеток и на их поверхности. В виде пленки - кутикулы - он покрывает, например, поверхность клеток покровной ткани - эпидермы.

Минерализация стенки клетки происходит благодаря отложению в ней солей кальция и кремнезема. Эти вещества придают стенке твердость и хрупкость. Особенно хорошо выражен процесс минерализации в стенках клеток эпидермы побегов злаков, осок, хвощей. По этой причине побеги осок и злаков рекомендуется скашивать до их цветения - позднее из-за сильной минерализации они грубеют, что снижает качество сена.

Ослизнение - превращение целлюлозы и пектинов клеточной стенки в особые полисахариды - слизи и камеди, способные к сильному набуханию при соприкосновении с водой. Ослизнение стенки наблюдается у клеток кожуры семян, например у айвы, льна, огурца, подорожника. Клейкая слизь может способствовать распространению семян (подорожник); при прорастании семян слизь, поглощая и удерживая воду, защищает их от высыхания. В корневом чехлике слизи играют роль смазки, облегчающей прохождение корня между комочками почвы. Слизи и камеди могут образовываться в значительных количествах при растворении клеточных стенок вследствие их повреждения. У вишни и сливы часто наблюдается выделение камеди при поранении ветвей и стволов. Так называемый вишневый клей представляет собой застывающую в виде наплывов камедь, которая покрывает поверхность ран, морозобоин, предотвращая проникновение в них инфекции. Ослизнение такого характера называют гумозом и считают явлением патологическим.

Так как вторичные клеточные стенки выполняют роль внутреннего скелета растения, придавая необходимую прочность его органам (что особенно актуально для наземных растений), часто они способны значительно утолщаться - локально или полностью - с целью придания большей прочности ткани, а значит, и органу растения. Утолщение стенки клетки происходит за счет отложения целлюлозы.

Функции клеток часто выполняются исключительно их стенками, так как протопласты клеток отмирают. Это касается клеток пробки,

Рис. 63.

трахеид, члеников сосудов, волокон механической ткани. Древесина, занимающая большую часть огромных стволов деревьев, состоит, например, в основном из одревесневших стенок клеток, протопласты которых давно отмерли.

Клеточные стенки играют большую роль в нашей жизни. Из них получают текстильное сырье (волоски семян хлопчатника, волокна льна и др.) и сырье для получения канатов и веревок (волокна конопли, канатника, сизаля и др.). Целлюлоза, извлекаемая из клеточных стенок, идет на изготовление бумаги (древесина ели, осины), ацетатного шелка, вискозы, пластмасс, целлофана и многого другого. Ткань, состоящая из мертвых клеток с опробковевшими стенками, - пробка издавна используется как ценный водо- и воздухонепроницаемый теплоизоляционный материал и находит все более широкое применение в современном строительстве.

Клеточная стенка (нередко в качестве синонима термина "клеточная стенка" в учебной и научной литературе используется термин "клеточная оболочка".) у растений - это структурное образование, располагающееся по периферии клетки, за пределами плазмалеммы , придающее клетке прочность, сохраняющее ее форму и защищающее протопласт .

Клеточная стенка растений противостоит высокому осмотическому давлению большой центральной вакуоли и препятствует разрыву клетки. Кроме того, совокупность прочных клеточных стенок выполняет роль своеобразного внешнего скелета, поддерживающего форму растения и придающего ему механическую прочность. Клеточная стенка, обладая большой прочностью, в то же время способна к росту, и прежде всего к росту растяжением. Эти два в известной степени противоположных требования удовлетворяются за счет особенностей ее строения и химического состава.

Клеточная стенка, как правило, прозрачна и хорошо пропускает солнечный свет. Через нее легко проникают вода и низкомолекулярные вещества, но для высокомолекулярных веществ она полностью или частично непроницаема. У многоклеточных организмов стенки соседних клеток скреплены между собой пектиновыми веществами, образующими срединную пластинку.

При специальной обработке растительных тканей некоторыми веществами (крепкие щелочи, азотная кислота) стенки соседних клеток разъединяются в результате разрушения срединной пластинки. Этот процесс называется мацерацией . Естественная мацерация происходит у перезрелых плодов груши, дыни, персика и др.

В результате тургорного давления стенки соседних клеток в углах могут округляться и между ними образуются межклетники.

Стенка клетки представляет собой продукт жизнедеятельности ее протопласта . Поэтому стенка может расти, только находясь в контакте с протопластом. Однако при отмирании протопласта стенка сохраняется и мертвая клетка может продолжать выполнять функции проведения воды или играть роль механической опоры.

Основу клеточной стенки составляют высокополимерные углеводы: молекулы целлюлозы (клетчатки) , собранные в сложные пучки - фибриллы, образующие каркас, погруженный в основу (матрикс), состоящий из гемицеллюлоз , пектинов и гликопротеидов ( рис. 21). Молекулы целлюлозы состоят из большого числа линейно расположенных мономеров - остатков глюкозы . Целлюлоза очень стойка, не растворяется в разбавленных кислотах и даже в концентрированных щелочах. Эластичный целлюлозный скелет придает клеточной оболочке механическую прочность. Первоначально число микрофибрилл, образованных молекулами целлюлозы, в клеточной стенке относительно невелико, но с возрастом оно увеличивается и клетка теряет способность к растяжению.

Гемицеллюлозы отличаются от целлюлозы составом мономеров и разветвленным их расположением в молекулах. Являясь одним из компонентов пластичного матрикса, гемицеллюлозы придают клеточной стенке дополнительную прочность, но почти не препятствуют ее росту. Гемицеллюлозы могут быть и запасными веществами, так как легко гидролизуются. Кроме гемицеллюлоз в матрикс, а также в срединную пластинку входят пектиновые вещества, или пектины , и полисахариды , образованные мономерами - уроновыми кислотами . Эти вещества скрепляют, склеивают оболочки соседних клеток. Молекулы гемицеллюлоз, пектина и гликопротеидов соединяют целлюлозные микрофибриллы.

Помимо полисахаридов , в матриксе стенок многих клеток часто обнаруживаются неуглеводные компоненты. Наиболее обычен из них лигнин - полимерное вещество полифенольной природы. Содержание его в стенках некоторых видов клеток может достигать 30%.

1) Клеточная стенка - структурное образование. Функция: придаёт прочность и форму, защищает протопласт от внешних условий, участвует в проведении и поглощении веществ.

Основа клеточной оболочки(состав)- высокополимерные углеводы (целлюлоза, т.е клетчатка - не переваривается, указывает на низкую продуктивность), молекулы целлюлозы собраны в сложные пучки (мицелии), мицелии объединяются в фибриллы, их промежутки заполнены гемицеллюлозой (полуклетчатка - менее стойкое соединение) и пектином (полезные, набухают в воде, являются источником энергии).

Различают первичную и вторичную клеточные оболочки. Меристематические и молодые растущие клетки имеют первичную клеточную оболочку, тонкую, богатую пектином и гемицеллюлозой; фибриллы целлюлозы в матриксе первичной клеточной оболочки расположены неупорядоченно.

Вторичная клеточная оболочка образуется обычно по достижении клеткой окончательного размера и накладывается слоями на первичную со стороны протопласта. Во вторичной клеточной оболочке преобладает целлюлоза, ее фибриллы располагаются упорядочение, параллельно, но направление их в каждом слое иное, что повышает прочность клеточной оболочки. Во вторичной клеточной оболочке есть отверстия (поры), где клетки разделяют лишь первичная оболочка и плазмодесмы (цитоплазматические мостики, соединяющие соседние клетки растений).

Видоизменения клеточной стенки:

- Одревеснение клеточной оболочки происходит в результате отложения лигнина (неуглеводный компонент в фибриллах), клетки теряет эластичность, но могут пропускать воду. Эти клетки чаще мертвые, нежели живые. Стенки некоторых клеток могут включать: воск, кутину, суберин. Функции: придает клетке форму; отделяет одну клетку от другой, является скелетом для каждой клетки и придает прочность всему растению, выполняет защитную функцию.

- Опробкоеение вызывается особым жироподобным веществом - суберином. Такие оболочки становятся непроницаемыми для воды и газов, также, они не пропускают тепло, содержимое клеток с опробковевшими оболочками отмирает.

- Кутинизация заключается в выделении жироподобного вещества кутина. Обычно кутинизируются наружные стенки кожицы листьев и "травянистых стеблей. Это делает их менее проницаемыми для воды, уменьшает испарение воды у растений, охраняет от перегрева и ультрафиолета. Кутин образует на поверхности органа пленку, называемую кутикулой.

- Минерализация клеточных оболочек - это отложение: кремнезема и солей кальция. Наиболее сильно инкрустируются оболочки клеток кожицы листьев и стеблей злаков, осок, хвощей. Листьями злаков и осок можно поранить руки.

- Ослизнение оболочек - превращение целлюлозы и пектиновых веществ в слизи и камеди. Ослизнение хорошо наблюдается на семенах льна, находившихся в воде. Образование слизей способствует лучшему поглощению воды семенами и прикреплению их к почве.

2) Размножение: способность отдельно взятой особи дать начало целой серии себе подобных.

Делят на: половое и бесполое (собственной бесполое и вегетативное)

Вегетативное : новые особи развиваются из отдельных вегетативных органов или их взаимодействий. Осуществляется благодаря регинираций (св-во восстанавливать из части тела организм). Био значение: новый организм сходен с материнским.

Способы вегетативного размножения:

- размножение черенками (частью растения, которое не заражено, садят в субстрат,спородина),

- размножение методом прививки (путём осращивания частей нескольких растений, применяющийся в садоводстве),

- размножение клубнями (мясистые клубни с пит в-вами садят в землю, живородная гречиха),

- размножение отпрысками (образуют побеги на корнях, осина),

- размножение луковичками (осенью отсаживают от самого растения в землю)

- размножение усами (ползучие побегы,укореняются придат корнями, костяника, земляника)

- размножение корневищами (подземный побег, запас пит в-в, ландыш, фиалка, пырей)

Использование вегетативного размножения человеком. Остальное см в 40.

С давних пор человек, культивируя растения, стал использовать вегетативное размножение. Например, выращивание картофеля, земляники, банана во всех странах мира осуществляется только вегетативным путем – клубнями, усами и корневищами.

Использование вегетативного воспроизведения растений в сельскохозяйственной практике получило название искусственного вегетативного размножения .

Основные приемы искусственного вегетативного размножения сводятся к повторению тех, которые происходят у растений в естественных природных условиях.

Люди часто используют размножение черенками – частями зеленого или одревесневшего побега(виноград, смородина, крыжовник, роза, гвоздика, фикус) , клубнями (картофель, георгина, батат, топинамбур) , листьями (сенполия, глоксиния, бегония) , луковицами (лук, чеснок, тюльпан, нарцисс) , делением куста (смородина, пиретрум) и отводками (крыжовник, жимолость, клематис) , усами (клубника) , корневищами (сахарный тростник, ирисы, флоксы) , корневыми отпрысками(слива, малина, вишня, сирень) .

3) Тыквенные . Форма: травы. Корень стержневой. Стебель: лазающий, стелющий, вьющийся Лист: простой, черешковый, без прилистников.

Формула: раздельнополый

1) правильный женский Ca (5) Co (5) A 0 G (3) околоцветник под завязью

2) правильный мужской Ca (5) Со (5) А 2+2+1 G 0

Соцветие одиночное. Плод: тыквина

Представители: огурец, дыня, тыква, арбуз., кабачок

Значение: пищевое,кормовое

Клеточная стенка

Растительная клетка. Зелёная оболочка - клеточная стенка.

Клеточная стенка - жёсткая оболочка клетки , расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Обнаруживается у большинства бактерий , архей , грибов и растений . Животные и многие простейшие не имеют клеточной стенки.

Клеточные стенки прокариот

Клеточные стенки бактерий состоят из пептидогликана (муреина) и бывают двух типов: грамположительного и грамотрицательного . Клеточная стенка грамположительного типа состоит исключительно из толстого слоя пептидогликана, плотно прилегающего к клеточной мембране и пронизанного тейхоевыми и липотейхоевыми кислотами . При грамотрицательном типе слой пептидогликана существенно тоньше, между ним и плазматической мембраной находится периплазматическое пространство , а снаружи клетка окружена ещё одной мембраной, представленной т. н. липополисахаридом и являющаяся пирогенным эндотоксином грамотрицательных бактерий.

Клеточные стенки грибов

Клеточные стенки грибов состоят из хитина и глюканов.

Клеточные стенки водорослей

Большинство водорослей имеют клеточную стенку из целлюлозы и различных гликопротеинов . Включения дополнительных полисахаридов имеют большое таксономическое значение.

Клеточные стенки высших растений

Клеточные стенки высших растений построены в основном из целлюлозы , гемицеллюлозы и пектина . В них существуют углубления - поры, через которые проходят плазмодесмы , осуществляющие контакт соседних клеток и обмен веществами между ними. Растительные клеточные стенки выполняют целый ряд функций: они обеспечивают жесткость клетки для структурной и механической поддержки, придают форму клетке, направление её роста и в конечном счете морфологию всему растению. Клеточная стенка также противодействует тургору, то есть осмотическому давлению, когда дополнительное количество воды поступает в растения. Клеточные стенки защищают от патогенов, проникающих из окружающей среды, и запасают углеводы для растения. Растительные клеточные стенки строятся прежде всего из углеводного полимера целлюлозы.

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Клеточная стенка" в других словарях:

Бактерий, специфическая по химич. составу оболочка, окружающая протопласт и тесно связанная структурно функциональными взаимоотношениями с цитоплазматич. мембраной. Толщ. 10 50 нм. Составляет 10 50% сухой массы клеток. У большинства бактерий в… … Биологический энциклопедический словарь

клеточная стенка - Структура, обеспечивающая жесткость структуры клетки и ее механическую прочность, является осмотическим барьером. [Англо русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и иммунизации. Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.] Тематики… …

клеточная стенка - Синонимы: клеточная оболочка продукт жизнедеятельности протопласта растительной клетки, образующийся за пределами плазмалеммы. Обеспечивает защиту клетки, придает ей определенную форму, участвует в проведении, поглощении и выделении веществ… …

Cell wall, cytoderm клеточная стенка (оболочка). Внешняя структурная оболочка растительной клетки, придающая ей форму и прочность и состоящая в основном из полисахаридов, синтезируемых аппаратом Гольджи

КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА - см. клеточная оболочка … Словарь ботанических терминов

Специфическая по хим. составу оболочка, окружающая протопласт и тесно связанная структурно–функциональными взаимоотношениями с цитоплазматической мембраной. Толщина К. с. – 150 нм; составляет 10 5°% сухой массы клеток. У большинства бактерий в… … Словарь микробиологии

Структура бактерий и грибов, располагающаяся между цитоплазматической мембраной и капсулой (если таковая имеется) или ионизированным слоем внешней среды. Защищает бактерии от осмотического шока (10 25 атм и более) и др. факторов, определяет форму … Словарь микробиологии

клеточная стенка (оболочка) - Внешняя структурная оболочка растительной клетки, придающая ей форму и прочность и состоящая в основном из полисахаридов, синтезируемых аппаратом Гольджи; различают первичную (у растущих клеток) и вторичную К.с. (у клеток, достигших… … Справочник технического переводчика

вторичная клеточная стенка - внутренняя часть клеточной стенки, образующаяся после завершения роста клетки; растет путем аппозиции внутрь клетки, тем самым уменьшая ее полость. Содержит значительно меньше воды, чем первичная клеточная стенка. В сухом веществе преобладает… … Анатомия и морфология растений

первичная клеточная стенка - тонкая (0,1–0,5 мкм) стенка делящихся и растущих клеток. Содержит до 90 % воды, в сухом веществе у однодольных растений преобладает гемицеллюлоза, у двудольных – гемицеллюлоза и пектины в равном соотношении; содержание целлюлозы не превышает 30 % … Анатомия и морфология растений

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

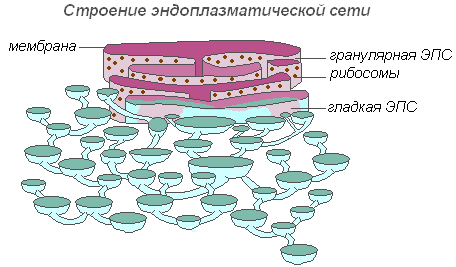

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.